« Le tissage exubérant » ou les trois émancipations

A l'occasion de l'exposition de Magdalena Abakanowicz au musée Bourdelle, un colloque, intitulé « Tisser/Créer : réinvention de l'art textile de 1945 à aujourd'hui », s'est tenu pendant deux jours de novembre. La quinzaine d'interventions que nous avons écoutées ont étudié le travail d'artistes, majoritairement des femmes françaises et polonaises. Ces études ont toutes été très stimulantes pour la réflexion et nous espérons pouvoir éditer prochainement certaines d'entre-elles sur notre site. Notre seul regret est que l'analyse de la période actuelle, que le mot aujourd'hui nous avait fait attendre, ait été très peu abordée.

Pour notre compte, à la suite de l'exposition d'Abakanowicz et de ce colloque nous avons eu envie de revenir sur une tendance très particulière de l'art textile, une tendance qui a émergé rapidement dès que les premiers créateurs, dont bien évidemment Magdalena Abakanowicz fut une figure exemplaire, ont brusquement laissé libre cours à leur inventivité pour prendre leur indépendance par rapport à l'orthogonalité que le métier à tisser imposait à leur création.

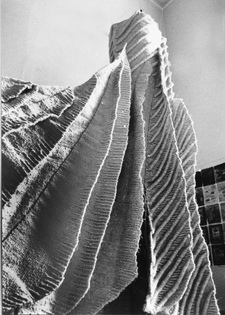

Abakanowicz, qui avait appris le tissage traditionnel en Pologne dans les années 50, a rapidement compris que le textile pouvait faire autre chose que de reproduire des motifs, qu'ils soient figuratifs (issus de la tradition folklorique ou de cartons fournis par des peintres) ou abstraits. Sa première émancipation, après avoir suspendu en 1960 des panneaux de tissu peint qui étaient détachés du mur, fut de réaliser une tapisserie dans un long format tenu verticalement (cette tapisserie, qui fut exposée en 1962 à la Biennale de Lausanne, était visible au musée Bourdelle), format vertical qui était plutôt contraire aux usages de la tapisserie et sur lequel l'artiste a laissé librement courir des motifs abstraits n'ayant pas été prévus à l'avance par un carton. Première émancipation de l'artiste laissant vivre la pesanteur de la matière textile et l’inattendu des formes.

Abakanowicz, qui avait appris le tissage traditionnel en Pologne dans les années 50, a rapidement compris que le textile pouvait faire autre chose que de reproduire des motifs, qu'ils soient figuratifs (issus de la tradition folklorique ou de cartons fournis par des peintres) ou abstraits. Sa première émancipation, après avoir suspendu en 1960 des panneaux de tissu peint qui étaient détachés du mur, fut de réaliser une tapisserie dans un long format tenu verticalement (cette tapisserie, qui fut exposée en 1962 à la Biennale de Lausanne, était visible au musée Bourdelle), format vertical qui était plutôt contraire aux usages de la tapisserie et sur lequel l'artiste a laissé librement courir des motifs abstraits n'ayant pas été prévus à l'avance par un carton. Première émancipation de l'artiste laissant vivre la pesanteur de la matière textile et l’inattendu des formes.

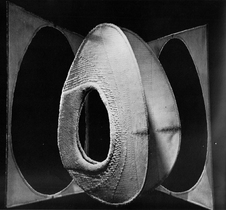

Sa deuxième émancipation fut de réaliser des structures tissées qui seront assemblées en trois dimensions ce qui leur donne un statut de sculpture. Ses structures qui ont abandonné les motifs, sont réalisées très librement dans des fibres de sisal de couleur unique, ce qui fait que seules les variations de tissage font apparaître des formes. Quand elles sont montées ensemble, les structures qui n'avaient pu être totalement confrontées dans l'atelier ont encore une grande liberté lors de l'assemblage. L’artiste rompt avec la tradition des surfaces planes des textiles décoratifs accrochés aux murs. La monumentalité des œuvres porte la réflexion du travail, en transgressant l'objet textile. Ces formes inédites ont enthousiasmé les spectateurs et la critique lors de la Biennale Internationale de la Tapisserie de Lausanne en 1964, avant d’obtenir la médaille d’or à la Biennale de São Paulo en 1967.

Quand Abakanowicz emploie des fibres de sisal – en partie pour des raisons économiques – elle ouvre sa pratique à une expressivité de la matière, jusqu'alors assez neutre, et à une luminosité de l’œuvre. C'est sa troisième émancipation.

Des années plus tard, elle écrivit : « Les Abakans dérangeaient. Ils arrivaient à contretemps. Il y avait la tapisserie française, le pop art et l’art conceptuel, et ici apparaissaient ces formes complexes, gigantesques, magiques… »

Durant les années 60, elle n'est pas la seule artiste à développer une autonomie en rejetant les règles, à rechercher d'autres types de fils de trame, à manier d'autres structures de point dans le tissage, à expérimenter de nouvelles formes - autres qu'orthogonales - à donner au tissu créé. Après avoir vécu sous les contraintes fortes des ateliers des Gobelins, d'Aubusson et des Flandres qui ont porté à leur plus haut point de précision la régularité du tissage et la préciosité des matières, les artistes ont voulu être impliqués personnellement dans la réalisation de la tapisserie, donnant de la valeur à la part autographique du travail. Ainsi, Magdalena Abakanowicz. avouait à Marie Fréchette : "J’ai choisi ce moyen d’expression peut-être parce que j’étais intéressée par ce métier qui est tellement plein de règles et de prescriptions(1)".

A contrario de ce que dit Abakanowicz de la tapisserie qu'on lui avait enseignée, on peut constater que la technique de tissage, en étant très élémentaire, est ouverte à diverses fibres et différentes manières de les traiter. C'est le grand apport de Sheila Hicks qui a étudié les pratiques de l'Amérique latine. Elle soutient que le tissage n'est pas contraint par des outils et des technologies lourdes à mettre en œuvre.

A contrario de ce que dit Abakanowicz de la tapisserie qu'on lui avait enseignée, on peut constater que la technique de tissage, en étant très élémentaire, est ouverte à diverses fibres et différentes manières de les traiter. C'est le grand apport de Sheila Hicks qui a étudié les pratiques de l'Amérique latine. Elle soutient que le tissage n'est pas contraint par des outils et des technologies lourdes à mettre en œuvre.

C'est dans ce contexte que les expérimentations sur la chaîne vont apparaître, telles que la dédoubler ou laisser ses fils seuls visibles sans même la trame. D'autres recherches sur les fils de trame vont les accompagner, telles que l'abandon du tassement qui peut aller jusqu’à un effet de gaze et l'invention de points qui permettent de créer du relief et que l'on trouve dans les tapisseries rigoureuses de Pierre Daquin. Vont se multiplier également des investigations sur des fibres de matières diverses, manipulées en faisant confiance à l’autonomie de leurs qualités plastiques. Le but étant, par les variations de texture, de capter des lumières, de confronter le dur et le mou, d'ajouter une

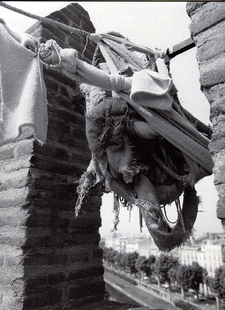

C'est dans ce contexte que les expérimentations sur la chaîne vont apparaître, telles que la dédoubler ou laisser ses fils seuls visibles sans même la trame. D'autres recherches sur les fils de trame vont les accompagner, telles que l'abandon du tassement qui peut aller jusqu’à un effet de gaze et l'invention de points qui permettent de créer du relief et que l'on trouve dans les tapisseries rigoureuses de Pierre Daquin. Vont se multiplier également des investigations sur des fibres de matières diverses, manipulées en faisant confiance à l’autonomie de leurs qualités plastiques. Le but étant, par les variations de texture, de capter des lumières, de confronter le dur et le mou, d'ajouter une  force de référence à leurs origines, jusqu'à introduire des pièces de tissus comme l'a fait Josef Grau Garriga. Celui-ci tenait à donner une dimension politique à son travail de peinture, comme de tapisserie, et, pour donner du poids à cette préoccupation, il y a intégré des objets et ses propres vêtements.

force de référence à leurs origines, jusqu'à introduire des pièces de tissus comme l'a fait Josef Grau Garriga. Celui-ci tenait à donner une dimension politique à son travail de peinture, comme de tapisserie, et, pour donner du poids à cette préoccupation, il y a intégré des objets et ses propres vêtements.

Cette liberté dans l'usage de la matière et cette faculté d'accès à la troisième dimension, en regard de ce que la sculpture seule permettait, a séduit de nombreux artistes, femmes ou hommes, et s'est répandue comme un feu de poudre à la fin des années 60. Pendant que les réalisations textiles de cette époque se détachent le plus souvent du mur, elles s'affranchissent du socle, qui est un marqueur de la sculpture traditionnelle, en étant suspendues dans l'espace ou soutenues par des structures à l'exemple de celles de Jacoda Buic.  Toutes ces transgressions envers les techniques de la tapisserie vont entraîner une période très matiériste de la création textile qui a exalté l’aspect sensuel de la fibre en l'offrant non seulement à la vue mais aussi au toucher.

Toutes ces transgressions envers les techniques de la tapisserie vont entraîner une période très matiériste de la création textile qui a exalté l’aspect sensuel de la fibre en l'offrant non seulement à la vue mais aussi au toucher.

Ces changements sont évidemment porteurs d'une liberté que le climat politique avait rendu nécessaire. Et ils vont créer un mouvement dans lequel les artistes retrouvaient une communauté d'esprit partagée dans de nombreux pays occidentaux. La similitude des formes qui surgissent alors au delà des frontières surprenait les artistes eux-mêmes qui pourtant travaillaient à des milliers de kilomètres les uns des autres. Alors qu'ils se retrouvaient évidemment aux Biennales de Lausanne et dans de nombreuses expositions qui ont été initiées en parallèle, le courant s'est répandu à très grande vitesse. Dans de nombreux pays des groupes se sont créés pour stimuler l'organisation d'expositions afin de soutenir ce mouvement radical. Nous pourrions regrouper ces artistes autour d'une appellation que l'on nommerait « le tissage exubérant » ou « la sculpture tissée », en s'appuyant sur des propos d'Erika Billeter disant qu'au milieu des années 70 elle a réfléchi, avec Magdalena Abakanowicz, à une exposition dont le " but était de réunir des artistes qui travaillaient avec le textile, essentiellement dans le domaine plastique ; le textile comme sculpture(2)".

Ce mouvement serait une orientation particulière dans celle plus générale du Fiber Art et se différencierait du courant du Soft Art (Weich und plastisch - Soft-Art - Kunsthaus Zurich 1979), courant beaucoup plus investi par des artistes ne se réclamant aucunement de la tapisserie et même de la fibre(3). Le livre d'André Kuenzi, La nouvelle tapisserie, donne un très bon panorama des recherches de ces artistes. Paru en 1973, il eut une importance énorme pour la reconnaissance des artistes et des formes nouvelles, débordantes et généreuses, inconcevables auparavant dans la création contemporaine, qu'ils réalisaient avec la fibre.(4)

Pour rappeler certains d'entre eux et montrer la connivence forte et particulière qui a lié leurs recherches dans le temps assez court d'une quinzaine d'années, nous avons choisi quelques images.

Puis, passé ce temps enthousiasmant des recherches, chacun d'eux va, comme l'a fait également Magdalena Abakanowicz, explorer d'autres formes pour rejoindre les courants dominants des arts visuels. Dès 1975, René Berger, au nom du jury de la 7ième Biennale de la Tapisserie de Lausanne, constate que la Biennale se met à l'écologie et que s'exprime un renouveau du purisme. " A la limite, on serait tenté de parler d'une tapisserie conceptuelle. La transparence devient en tous cas facteur déterminant, comme si le textile, après avoir goûté jusqu'à l'excès la saveur sensorielle des matériaux, se conciliait le vide par le seul appoint du rythme(5)".

Ainsi, par cet effacement du courant que nous avons nommé « le tissage exubérant », les artistes qui aujourd'hui utilisent le textile sous forme de tissus et de matériaux souples et bruts, pouvant être éventuellement tissés, ne font pas référence à ce mouvement des années 60/70. Ils vont plutôt chercher des supports de réflexion dans des pratiques artisanales, plus porteuses d'histoires humaines qui viennent relayer des mémoires, des revendications politiques ou écologiques.

1 - L’Art Textile, par Michel Thomas, Christine Mainguy, Sophie Pommier, p. 207, éditions Skira, 1985

2 - p. 14 Driadi N° 13, 1980

3 - Whole Cloth, Mildred Constantine et Laurel Reuter, The Monacelli Press, 1997

4 - La Nouvelle Tapisserie, André Kuenzi, Les Editions du Bonvent, Genève, 1973

5 - René Berger, p. 17, Catalogue de la 7e Biennale Internationale de la Tapisserie, 1975

“Exuberant Weaving” or the Three Emancipations

On the occasion of the exhibition of Magdalena Abakanowicz at the Bourdelle Museum, a symposium entitled “Weaving/Creating: Reinvention of Textile Art from 1945 to the Present Day” was held over two days in November. The fifteen or so presentations we attended examined the work of artists, mostly French and Polish women. All of these studies were highly stimulating intellectually, and we hope to be able to share some of them on our website in the near future. Our only regret is that the contemporary period — which the word today had led us to expect — was addressed very little.

For our part, following Abakanowicz’s exhibition and this symposium, we felt the desire to return to a very particular tendency in textile art — one that emerged rapidly as soon as the first creators, among whom Magdalena Abakanowicz was of course an exemplary figure, suddenly gave free rein to their inventiveness in order to gain independence from the orthogonality imposed on creation by the loom.

Abakanowicz, who had learned traditional weaving in Poland in the 1950s, quickly understood that textiles could do more than reproduce patterns, whether figurative (drawn from folk traditions or from cartoons supplied by painters) or abstract. Her first emancipation came after she suspended, in 1960, painted fabric panels detached from the wall. She then created a tapestry in a long vertical format (this tapestry, exhibited in 1962 at the Lausanne Biennale, was visible at the Bourdelle Museum). This vertical format ran counter to traditional tapestry conventions, and on it the artist allowed abstract motifs to develop freely, without having been planned in advance through a cartoon. This was the artist’s first emancipation: allowing the weight of textile matter and the unpredictability of forms to exist freely.

Her second emancipation consisted in creating woven structures assembled in three dimensions, thereby granting them the status of sculpture. These structures, which abandoned motifs altogether, were made very freely using single-colored sisal fibers, so that only variations in weaving revealed form. When assembled together, the structures — which could not be fully confronted with one another in the studio — retained a great freedom during installation.

The artist thus broke with the tradition of flat decorative textiles hung on walls. The monumental scale of the works pushed reflection beyond the textile object itself. These unprecedented forms captivated audiences and critics alike at the 1964 International Tapestry Biennale in Lausanne, before receiving the gold medal at the São Paulo Biennale in 1967.

When Abakanowicz employed sisal fibers — partly for economic reasons — she opened her practice to a luminosity and an expressiveness of material that had until then remained fairly neutral. This constituted her third emancipation.

Years later, she wrote: “The Abakans were disturbing. They arrived out of step with their time. There was French tapestry, Pop Art, and conceptual art — and suddenly these complex, gigantic, magical forms appeared…”

During the 1960s, she was not the only artist to develop autonomy by rejecting established rules, by seeking other types of weft threads to manipulate, other stitch structures to experiment with in weaving, and new, non-orthogonal forms to give to the woven fabric. After having lived under the strong constraints of the Gobelins, Aubusson, and Flemish workshops — which had brought the regularity of weaving and the preciousness of materials to their highest level of precision — artists wanted to be personally involved in the making of tapestries, giving value to the autographic dimension of the work. Thus Magdalena Abakanowicz confessed to Marie Fréchette: “I chose this means of expression perhaps because I was interested in this craft that is so full of rules and prescriptions(1).”

Contrary to what Abakanowicz said about the tapestry she had been taught, one can observe that weaving technique, when reduced to its most elementary form, is open to a wide variety of fibers and different ways of treating them. This was the major contribution of Sheila Hicks, who studied Latin American practices. She maintained that weaving is not constrained by heavy tools or technologies.

It was in this context that experimentation on the warp emerged: leaving warp threads visible on their own, even without weft, or doubling them. Other researchs of the weft accompanied this, such as abandoning dense packing — sometimes producing a gauze-like effect — and inventing stitches capable of creating relief. Investigation with fibers of diverse materials also multiplied, manipulated in trust of the autonomous plastic qualities of the materials themselves. The aim was, through variations in texture, to capture light, to confront hardness and softness, to add a referential force tied to their origins, and even to introduce pieces of fabric, as Josef Grau-Garriga did. He wished to give a political dimension to his work in painting as well as in tapestry, and to lend weight to this concern, he integrated objects and his own clothing into his pieces.

This freedom in the use of material, and this access to the third dimension compared to what sculpture alone allowed, seduced many artists — women as much as men — and spread like wildfire at the end of the 1960s. While textile works of this period most often detached themselves from the wall, they also freed themselves from the pedestal — a marker of traditional sculpture — by being suspended in space or supported by structures, as in the work of Jocoda Buic. All these transgressions of tapestry techniques led to a strongly material-based period of textile creation that exalted the sensual aspect of fiber by offering it not only to sight, but also to touch.

These changes obviously carried a sense of freedom made necessary by the political climate of the time. They generated a movement in which artists rediscovered a shared community of spirit across many Western countries. The similarity of forms emerging beyond national borders surprised the artists themselves, even though they were working thousands of kilometers apart. While they naturally met at the Lausanne Biennales and in many parallel exhibitions, the movement spread at remarkable speed. In numerous countries, groups formed to stimulate the creation of exhibitions in support of this radical movement.

We could group these artists under a designation such as “Exuberant Weaving” or “Woven Sculpture,” drawing on remarks by Erika Billeter, who stated that in the mid-1970s she reflected, together with Magdalena Abakanowicz, on an exhibition whose “aim was to bring together artists working with textiles, essentially in the field of visual art — textile as sculpture(2)”.

This movement would represent a particular orientation within the broader field of Fiber Art and would differ from the Soft Art movement (Weich und plastisch – Soft Art – Kunsthaus Zurich, 1979), which was far more strongly embraced by artists who did not in any way claim affiliation with tapestry or even with fiber itself.(3) André Kuenzi’s book La nouvelle tapisserie offers an excellent overview of the research undertaken by these artists. Published in 1973, it played an enormous role in the recognition of artists and of new, overflowing, generous forms — previously unimaginable in contemporary creation — produced through fiber.(4)

To recall some of these artists and to show the strong and distinctive affinity that linked their research over the relatively short span of some fifteen years, we have selected several images.

Then, after this exhilarating period of experimentation, each of them — like Magdalena Abakanowicz herself — went on to explore other forms in order to join the dominant currents of the visual arts. As early as 1975, René Berger, speaking on behalf of the jury of the 7th Lausanne Tapestry Biennale, observed that the Biennale was turning toward ecology and that a renewal of purism was emerging: “At the limit, one might be tempted to speak of a conceptual tapestry. Transparency becomes in any case a determining factor, as if textile, after having tasted to excess the sensory flavor of materials, were reconciling itself with emptiness through the sole contribution of rhythm(5)”.

Thus, with the fading of the current we have called “Exuberant Weaving,” artists who today use textiles in the form of fabrics and soft, raw materials — possibly woven — no longer refer to this movement of the 1960s–70s. Instead, they seek conceptual support in craft practices that are richer in human histories, relaying memories, political claims or ecological concerns.